Ambrogio Valsecchi: missione di un rettore

È da poco uscito presso la casa editrice Morcelliana di Brescia il volume di Federico Ferrari Una teologia discordante. Ambrogio Valsecchi nell’Italia degli anni ’50-’70, che, attraverso la ricognizione scrupolosa e l’analisi approfondita di un’impressionante mole di fonti bibliografiche e soprattutto documentarie, fa emergere la figura e il portato umano e intellettuale ancora attualissimo dell’importante teologo moralista.

Ambrogio Valsecchi (Lecco, 1930 – Milano, 1983) è stato anche rettore del Collegio Borromeo, in un momento di particolare fermento per la società tutta e per il mondo studentesco specialmente: all’indomani del Sessantotto, tra il dicembre del 1969 e il gennaio del 1971. Una parentesi, si potrebbe pensare, troppo breve per poter incidere nella vita di un’istituzione universitaria plurisecolare e forse persino nella vicenda esistenziale dello stesso teologo-rettore; eppure, le carte d’archivio fanno intuire la vitalità di questo “passaggio” e l’eredità che può aver lasciato.

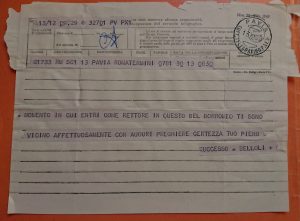

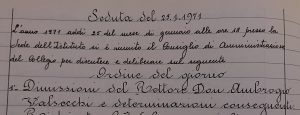

Vale la pena concentrarsi in particolare su due scritti di Valsecchi: il discorso programmatico pronunciato dal neo-rettore il 10 maggio 1970 durante l’annuale raduno degli Alunni borromaici e la lettera, priva di mittente e non datata ma verosimilmente redatta tra la primavera e l’estate del 1972, inviata in modo comunitario ai tanti amici per aggiornarli sugli eventi seguiti alle dimissioni da rettore. Queste erano state presentate “per motivi personali ed estranei alla carica ricoperta nel Collegio” il 14 gennaio 1971, respinte dal Consiglio di Amministrazione, ripresentate in modo irrevocabile e infine accettate il 25 gennaio 1971, quando “risulta chiaramente che i motivi delle sue dimissioni sono estranei alla sua carica di Rettore, ma originano dal suo bisogno interiore di una nuova esperienza sacerdotale come missionario in condizioni di vita meno agiate di quelle di cui usufruisce attualmente come Rettore del Collegio”.

Nel discorso del raduno (pubblicato nell'”Annuario 1970″ dell’Associazione Alunni Almo Collegio Borromeo, pp. 33-38) Valsecchi illustra la linea di intervento che ha in mente, dopo aver nei mesi precedenti cominciato a familiarizzarsi con il particolare contesto collegiale: “sono venuto da un’esperienza molto diversa rispetto a quella che adesso sto cercando di fare. Comprenderete perciò il mio imbarazzo; e vorrete compatire la mia presunzione, se oso parlarvi di questo Borromeo che voi conoscete ed amate ben più di me (ma che anch’io sto imparando a conoscere e ad amare). […] Sono stati per me cinque mesi di orientamento, di riflessione, di propositi.”

La riflessione lucidissima del rettore parte dall’osservazione del “fecondo travaglio di problemi e di tensioni che caratterizzano i giovani del nostro tempo” e dall’idea di instaurare con loro un “rapporto di reciproca responsabilità“, provando innanzi tutto a mettere a fuoco il proprio ruolo: “Chi sa come ha da essere l’educatore, oggi? È una figura difficile da disegnare: stimola le persone, ma anche le lascia in pace; propone coraggiosamente delle mete, ma anche è rispettoso delle coscienze; custodisce vivamente la tradizione, ma anche solleva problemi, apre prospettive, provoca dibattiti; adopera la sua autorevolezza, ma anche sa sorridere di essa; è un maestro che insegna, ma deve anche mettersi in ascolto; sa che il suo compito è importante (qualcuno dice necessario), ma sa anche – almeno l’educatore cristiano – che necessaria alla fine è soltanto la grazia del Signore.”

A questa considerazione si aggancia necessariamente quella relativa alla mission del Borromeo, alle sue caratteristiche, “il senso stesso che può avere il Collegio in un tempo come il nostro, e le finalità che deve perseguire. Sembra infatti che alcune delle funzioni svolte in passato dal Collegio siano destinate a una revisione e a un superamento.” Valsecchi si riferisce alla funzione “economico-assistenziale“, a quella “scientifico-politica” – “(preparare un’élite e garantirle la prosecuzione di carriere qualificate), anche a volerla giudicare benevolmente, è resa comunque precaria dall’incalzare di nuove concezioni e di nuovi fatti sociali” – e a quella “formativo-religiosa“, che deve confrontarsi con un panorama in trasformazione.

Al rischio di un “fatale deterioramento istituzionale” va contrapposta

una “conversione della struttura“, per la quale Valsecchi – ponendosi in linea con i rettorati che lo hanno preceduto di Angelini e Belloli – non vede “altra via che di fare del Collegio un centro di promozione culturale, in senso nuovo, ampio, qualificato“.

Da questa intuizione, che esprime la necessità di indagare il presente in tutta la sua complessità, per presentarlo a una comunità di studenti affamata di pensiero, nasce un programma di interventi su due binari.

Da un lato, la promozione di “iniziative culturali “interne”, rivolte cioè soprattutto agli studenti del Collegio“, articolate in: “incremento sostanzioso della strutturazione scientifica (biblioteca, archivio, laboratori, ecc.) […] rilevante aumento di posti gratuiti per i già laureati, impegnati nel perfezionamento e nella ricerca scientifica […] istituzione di corsi interni: non di natura prettamente scientifica (per essi c’è l’Università) , bensì di introduzione metodologica alle discipline universitarie, di valutazione umana e sociale delle varie specializzazioni professionali, di sollecitazione e informazione politica (nel senso più ampio del termine).”

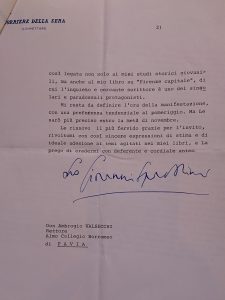

Dall’altro la moltiplicazione di “iniziative culturali “esterne”, aperte cioè – oltre la cerchia dei nostri studenti – alla comunità universitaria di Pavia; anzi capaci, se possibile, di portare il nome del Borromeo più lontano“. Di queste iniziative fornisce alcune esemplificazioni: “occasionali manifestazioni culturali alle quali il Collegio può e deve dar vita” (come la commemorazione del centenario del 1870 e il recupero della figura di Giuseppe Ferrari, per cui verrà interpellato tra gli altri Giovanni Spadolini), la pubblicazione di “una rivista periodica, a sfondo umanistico e sociale“, e l’avvio di “una sistematica “scuola superiore” (mi verrebbe spontaneo dire, con un termine simpaticamente allusivo, “scuola normale”) di teologia“, in un’epoca in cui “il tema religioso […] non solo occupa le pagine, talora le prime, dei quotidiani e dei settimanali, ma con la sua nuova complessa problematica, agita molte menti, divide le opinioni, suscita dibattiti”.

In questo programma, impegnativo e dal lungo orizzonte, si può riconoscere la modernità bruciante e l’attualità di quel rettorato, così lontano nel tempo eppure così prossimo nella sostanza, nel quale sono stati piantati i semi dell’orientamento formativo e culturale maturati nei decenni successivi, in piena sintonia con la vocazione autenticamente “moderna” e lungimirante dell’istituzione borromaica fin dal suo nascere.

L’esperimento di Valsecchi non potrà avere seguito perché la sua vicenda esistenziale, intellettuale, spirituale (accuratamente ricostruita nel volume di Ferrari) lo porterà lontano dal Collegio. Tuttavia, la “tappa borromaica” ha rivestito un suo ruolo non marginale: forse, infatti, proprio il confronto diretto con il mondo carico di aspettative, inquietudini, fermenti e ambizioni della comunità collegiale può aver contribuito alle scelte successive e radicali di Valsecchi. Quelle che sono almeno in parte descritte nella lettera del 1972, “risposta comune” alle tante ricevute per chiedergli notizie.

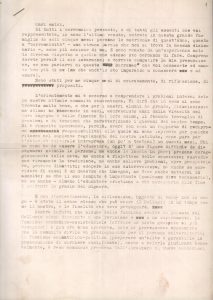

L’aggiornamento parte dalle “vicende esterne“: “Lasciato il Collegio Borromeo [il passaggio di consegne con il successivo rettore don Angelo Comini avviene nel marzo del 1971], ho trascorso i primi mesi a concludere alcuni impegni editoriali ed altre attività culturali che avevo già in programma da tempo (conferenze, lezioni, convegni, ecc.). In agosto dopo vane ricerche in grosse aziende torinesi, sono stato assunto da una piccola fabbrica di verniciatura industriale: cinquantadue ore settimanali di dura manovalanza, che mi è stata utilissima non solo come primo accostamento diretto al gran mondo del lavoro, ma come prova personale di “capacità fisica” a vivere (o anche solo a … sopravvivere) in una situazione così diversa e per me così nuova. Ora, invece, da una quindicina di giorni, lavoro in una officina meccanica di Colico: mi fermerò qui fin verso l’agosto, e sto imparando a fare il tornitore. È una prova di “capacità tecnica” (ce la farò?): dopo la quale, con un minimo di qualifica, conto di bussare da capo a qualche grossa ditta e spero di potervi entrare. Solo la grande fabbrica può fornire una più esatta conoscenza della realtà del lavoro e più ampie possibilità di azione sociale.

Valsecchi passa poi a considerare la “vicenda interiore“, sottolineando di “non aver perduto nulla di importante […] e di aver invece guadagnato moltissimo”. Tre sono i “guadagni più significativi“:

“Il primo è quello di essermi trovato più concretamente povero: di denaro, di prestigio, di sicurezze. Ho scoperto l’importanza fondamentale dei rapporti primordiali: con le persone più care, con i compagni di lavoro, con i vicini di casa. Ho capito che, per essere accolti, si deve sorridere per primi: che non si possono vantare diritti che non siano quelli della propria indigenza. Ho potuto riflettere meglio sull’immensa alienazione dei poveri: di chi è senza potere e senza cultura, strumentalizzato nella sua forza fisica, nella sua dignità sessuale, nel suo valore politico.”

“Il secondo guadagno è quello di una più profonda libertà: e penso soprattutto alla mia libertà come uomo di Chiesa. […] Questa possibilità di “rigiocare” la mia vita, cercando di essere fedele al Signore (e cioè al mio battesimo e al mio sacerdozio), con ritrovata libertà, in una condizione senza molte difese né molti schemi, è un dono, alla mia età, grandissimo.”

Il terzo “guadagno spirituale” è “aver potuto sperimentare, almeno in parte, quel “modo diverso” di essere preti che ha sollevato tante appassionate riflessioni dopo il Concilio: il prete, come uomo che non appartiene a una classe particolare; ma è uno tra tutti, che, senza differenziarsi dagli altri, mette gioiosamente a servizio il suo carisma quando qualcuno lo riconosce e crede alla misteriosa potenza dell’Eucarestia.”

Questa continua ricerca di libertà e coerenza radicali (che verrà spezzata solo dalla fragilità di salute e dalla morte prematura) non si ferma potenzialmente all’esperienza della fabbrica, come non si era fermata a quelle dell’insegnamento teologico o della direzione di un collegio universitario. È una vocazione intimamente missionaria, che cerca il proprio sbocco con la freschezza e lo slancio delle passioni giovanili, forse ravvivate e maturate proprio nel ribollire di energie del Collegio: “Penso cioè al lavoro in fabbrica come a un’esperienza propedeutica: che mi prepari a un’azione più tipicamente missionaria, per la quale vado raccogliendo riflessioni, speranze, propositi. Sarà in qualche zona povera del Meridione? O in qualche paese del Terzo Mondo? Non posso e non voglio fare, per ora, programmi precisi: ma non rinuncio al fascino di una pure piccola utopia…”